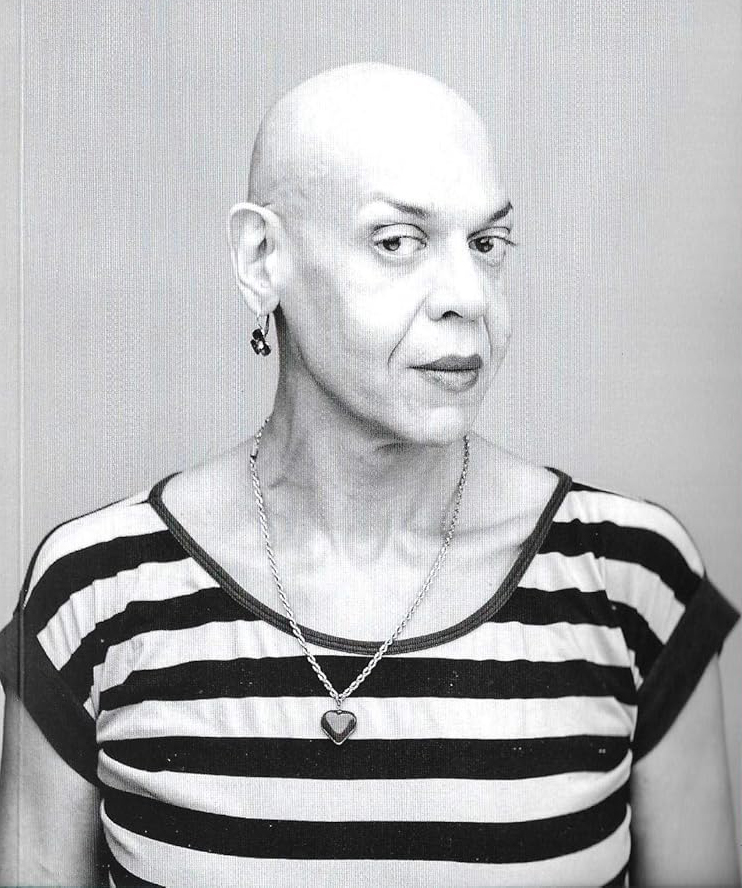

A ARTE DE RE-SENTIR - MARLENE WAYAR ENTREVISTA CLAUDIA RODRIGUEZ

Por Caia Maria Coelho*

NOTA DA TRADUTORA

Marlene Wayar é uma travesti argentina, e Claudia Rodriguez, uma travesti chilena. Meu primeiro contato com a obra de Claudia foi através de uma fanzine, em 2014, durante uma formação em pós-pornografia facilitada por Jota Mombaça e organizada pelo Coletivo Monstruosxs, no Recife. Ao longo desses onze anos, tive a oportunidade de conhecer outros textos produzidos por travestis do sul global – como Lohana Berkins, Hija de Perra, Susy Shock e a própria Marlene Wayar –, seja pela rede transfeminista ou a partir de fanzines. No entanto, infelizmente, a tradução dessas obras para o português ainda é bastante limitada. Aprender outro idioma tornou-se a condição necessária para me conectar com o pensamento dessas hermanas. Não sou tradutora, mas ainda assim escolhi me arriscar na tarefa de traduzir a “Arte de Re-sentir”, publicado originalmente no livro de Marlene, Travesti – Una Teoria Suficientemente Buena. Como escreveu Claudia em outra ocasião: “as travestis devem ter o direito de ler sobre o que escrevem outras travestis”.

Recentemente, Capitalismo Gore, da transfeminista mexicana Sayak Valencia, foi traduzido para o português pela editora independente Sob Influência. Talvez isso tenha me encorajado a iniciar esta tradução – uma prática que, historicamente, tem permitido que diversos feminismos circulem textos originalmente escritos em outros idiomas. Autores como Audre Lorde, Monique Wittig e Paul Preciado chegaram ao Brasil, inicialmente, por meio de fanzines, muito antes de serem incorporados aos catálogos das editoras formais. No entanto, no caso das travestis sudakas, suas produções seguem, em grande parte, restritas aos circuitos informais, acessíveis principalmente através de iniciativas coletivas, como o catálogo da Bibliopreta, organizado por Angie Carvalho, que se dedica de maneira brilhante aos estudos travestis-trans.

“A Arte de Re-sentir” é um diálogo entre Marlene Wayar e Claudia Rodriguez. O encontro das duas travestis acontece apesar de as fronteiras que as separam serem espessas e desproporcionalmente difíceis de atravessar. Escolhi este texto, em primeiro lugar, por uma razão bastante prática: ele integra a ementa do meu minicurso “Que histórias contamos?”, que facilitei na UnB no fim de 2024, e que será retomado em junho de 2025, na mesma Universidade. Escolhi este texto também por aquilo que ele nos oferece: a possibilidade de desafiar os paradigmas convencionais dos Direitos Humanos, de tensionar a literatura sobre o ressentimento e, sobretudo, de acessar uma leitura da violência antitrans como uma prática sistemática, que revela a permanente crise da democracia na experiência das travestis e pessoas trans.

Talvez eu deva admitir que, subjacentemente, eu tenha escolhido este texto para pensar sobre meu próprio ressentimento. Como uma travesti que não concluiu o ensino básico – apesar de ter diversos acessos –, reconheço, na produção das minhas irmãs e na circulação das traduções amadoras, o bojo onde me forjei como intelectual. Parafraseando Claudia, não sou antropóloga, socióloga ou filósofa – sou uma travesti ressentida. No contexto da experiência trans, o ressentimento não é uma incapacidade de lidar com o passado, mas a percepção aguda da repetição constante daquilo que queremos deixar para trás. Pensar o ressentimento com coragem, desde perspectivas não-cisgêneras; pensar o ressentimento para além da passividade, para além de um recurso mesquinho; pensar o ressentimento com generosidade, talvez nos ajude a encarar a tarefa corajosa de re-escrever a história a contrapelo.

A ARTE DE RE-SENTIR

PONTES TRANSFRONTEIRIÇAS

ENTRE O ORAL E O ESCRITO

Marlene Wayar entrevista Claáudia Rodríguez1

MARLENE: Olá, Claudia Rodríguez, eu sou Marlene Wayar. Vamos brincar, desde a pobreza absoluta, dessa brincadeira de construir conhecimento? Como você diz, a partir da pobreza? Estamos em Buenos Aires, em Barracas. Para nós, ir de um bairro a outro em qualquer cidade da América Latina é uma travessia enorme, e estamos aqui para dar corpo à teoria travesti-trans latino-americana, uma teoria que busca uma poética, sobretudo se apoiando na arte – a arte de construir, de acreditar em si, de empoderar-se, de buscar identidade, para que outras crianças não nasçam em um mundo como aquele que nós recebemos, Claudia, que foi horrível, não foi?

CLAUDIA: Eu digo: “Não pode ser que isso seja a vida”, não pode ser que ter nascido neste território determine nosso futuro da maneira como determinou para nós. Como diz Susy, com essa necessidade de ser abraçada desde criança. Eu nasci durante o regime militar no meu país e só agora, recentemente, estou percebendo como isso nos marcou, nessa permanência do medo, sempre temendo que algo nos aconteça por pensar, por dizer o que sentíamos, por falar sobre nossos desejos.

MARLENE: Eu sou filha da democracia argentina: em 1983, estava no ensino médio e se dizia como um lema que “com a democracia se come, se vive, se educa, se tem saúde”… Ledo engano. Sou filha de uma época de fraude, pelo menos para o nosso coletivo, porque essa democracia que era para todas e todos não chegou no mesmo momento para nós, as travestis. Se estendeu muitíssismo, a violência policial implementada pelo Estado seguiu com as mesmas normas, e de maneira ilegal nos perseguia, nos criminalizava, seguia nos estigmatizando e nos patologizava, não é? Essa confluência tremenda de poderes.

1 WAYAR, Marlene. Travesti. Una teoría lo suficientemente Buena. Buenos Aires: Muchas Nueces, 2018. Tradução amadora de Caia Maria Coelho

CLAUDIA: E então vem a questão de como elaboramos isso, como elaboramos o fato de dizer “aquilo que aconteceu nunca nos considerou”, como processamos e dimensionamos isso para nossas companheiras trans e para o mundo. Como pode ser que, hoje em dia, por exemplo, no Chile, as pessoas trans, mesmo dentro das organizações, não nos consideram parte da história do nosso país, da história do nosso território? Sempre se fala da história de outras pessoas, mas nunca fomos parte dessa história, e temos que nos virar, como nos diz o feminismo, recorrendo a segundas, terceiras ou quartas leituras. Então, agora eu sinto que estamos nesse processo, tentando elaborar essa parte da história que não foi contada e que nos pertence, e é aí que temos que nos encontrar. Não sei se me faço compreender.

MARLENE: Você se faz compreender perfeitamente. Aqui, quando chegou até mim – não lembro através de quem – uma gravura de Theodor de Bry, me dei conta de que nossa história precisa ser buscada até mesmo nas vozes do conquistador que veio a estas terras. Aqui, existiam outras sexualidades, outras maneiras de viver os gêneros e a sexualidade, outras maneiras de habitar os corpos em harmonia… Mas a Igreja se impôs com uma mecânica formidável, não é? Nos lacerou em praças públicas, nos jogou para ser devoradas por cães e sentenciou o pecado nefando. Somos o pecado do qual nem se fala, que permanece aqui. Surge, então, essa ideia da sexualidade e do desejo dos corpos como algo pecaminoso, e por isso todo mundo acaba se sentindo em falta com esse deus que mandou o homem branco para nos aterrorizar. Até hoje, todos os movimentos indigenistas destas terras, do Abya Yala, não conseguiram dar o “clic” contra o cristianismo. Buscar-se, temos que ir buscar nas Crônicas de Índias como eles se deleitavam ao ver, ao enumerar os castigos impostos a nós e a outras subjetividades periféricas, como as mulheres, de implementar a Inquisição aqui e executá-la com tanta raiva, não? Para impor o medo, o terror, através do pânico moral.

CLAUDIA: Para mim, o que me desespera em toda essa história é que me sinto muito tola para conseguir elaborar minha raiva. Porque percebo tudo o que você está dizendo sobre a história. Me sinto tão tola por não conseguir elaborar isso melhor, e me sinto tola porque não sou filósofa, não sou socióloga, não sou antropóloga; sou apenas uma ressentida que sente coisas, sabe? E, além de tudo o que aconteceu na história, sou incapaz, me tornaram incapaz de elaborar essa raiva que carrego e essa necessidade de vingança que sinto. Porque, além disso, a vingança não é permitida nessa colonização. Um ser que se vinga, até mesmo para Hollywood, é sempre o personagem mau da história. Mas eu tenho tanta raiva, sinto tanta necessidade de vingança, de vingança em termos de poder elaborar essa hediondez que tenho dentro, sabe? Essa coisa que se acumulou e que vai ficando cada vez mais hedionda de tanta raiva… Não sei se me faço entender.

MARLENE: Eu consigo expressar isso quando preciso explicar para o resto das pessoas… Eu tenho um cemitério na cabeça. Não faço ideia quantas companheiras e amigas morreram, e todas mortes tristes, espantosas e evitáveis. E isso pesa terrivelmente, não só te colocando em tensão com os teus afetos, com teus vínculos familiares, mas também te mantendo sempre ali, alerta, nessa linha tênue em que, a qualquer momento, a mesma tragédia pode te alcançar. Ficar largada em um hospital inválida, com um grupo de heterossexuais te limpando as fezes, trocando tuas fraldas adultas e rindo de ti; ou acabar em um hospício porque enlouqueceu; ou, definitivamente, ter uma morte trágica, como nos crimes de ódio, em que te torturam, te torturam até que finalmente morres. Essa vingança, eu também não consegui processar, mas por aqui, lembro que, quando João Paulo II estava morrendo e tentavam mantê-lo vivo até decidirem quem seria seu sucessor, eu me dei conta que não quero sujar minha espiritualidade com a vingança. Sim, quero que estejam vivos para que suportem o peso de si mesmos e carreguem todo esse peso mental que não sabem o que é, porque é como um vaso de barro (sou ceramista): quando a gente levanta um vaso e ele racha em algum lugar, dá para consertar. Mas depois, se ele sofre um choque térmico ou uma fricção, vai se quebrar exatamente naquele ponto onde já tinha rachado. A matéria tem memória. Vai se romper no mesmo lugar onde se partiu antes. Pedro Lemebel fala das cicatrizes na nuca e das nossas memórias: de cada insulto, de cada humilhação, de cada vez que fostes comprar um batom que custava quinze pesos e te disseram “custa 37 porque és travesti”, porque não te querem no local, porque “se vais entrar aqui, vais pagar mais caro por tudo”. Dos espancamentos, das prisões, tudo isso vai te desgastando tanto que, por um tempo aguentas e pagas o preço, mas um dia, tudo isso cai sobre ti ao mesmo tempo. Um dia, alguém te diz uma palavra ofensiva, tens um momento ruim, vês uma cena em um filme, um desenho animado, e de repente tudo isso te atinge de uma vez só, então choras sem conseguir parar, e te dizem: “Estás louca”. É essa memória que sempre se quebra nos mesmos lugares onde já foi rasgada antes.

CLAUDIA: É que acho que é por isso que digo que tenho tanto ressentimento, porque não sei falar, principalmente, não consigo dizer: “Isso está doendo em mim”. Então, vou te ler um texto da minha peça de teatro, Corpos Para Odiar:

Deveria ter adivinhado que a infância não era nem fluxo nem enunciação, mas apenas uma forma devidamente ajoelhada e deficiente de chegar ao mundo. As palavras me distorceram, transformaram-se em forças avassaladoras que apagaram toda a minha memória. Antes, para mim, a infância não existia. Em mim, cada instante era presente, sem um antes nem um depois, até que, na escola, me gritaram: “Tereso!”, “Colipato!”, “Viado!”.

MARLENE: Uau…

CLAUDIA: Outro?

MARLENE: Sim, por favor.

CLAUDIA: Um pedacinho deste, que me parece importante:

“Às vezes, me afogo de tanto pensar a sério e fico doente de pneumonia por não saber escrever como as outras pessoas. Às vezes, sinto tanta tristeza à noite que parece que o mundo desaba por causa do meu pecado, e fico com medo de ir ao banheiro, então me urino todo. Não entendo por que minha mãe me bate quando me mijo. Minha mãe diz que, de tanto brincar com minhas amigas, ando pela vida com o edi cagado. Minha mãe se preocupa muito com o meu edi por causa do pecado e do fim do mundo. Como se meu edi fosse o dela. Por minha culpa, ela tem dois edis: um limpo e outro sujo. Na maior parte do tempo, esqueço que tenho um edi. Com minhas amigas, brincamos de viajar pelo mundo sem edi. Não entendo por que minha mãe me bate quando brinco com minhas amigas.”

A infância…

MARLENE: O castigo, não é? Esse lugar onde a instituição da família tem a obrigação de te cercear os sonhos, de te controlar, hoje, isso chega com a psiquiatrização extrema, não é? A criança que se mexeu um pouco mais do que o esperado já é patologizada. Não apenas nos patologizam; patologizam a curiosidade, a vontade de explorar, de investigar, de brincar, a falta de consciência do tempo, de que é hora de comer, de que é hora do lanche, de que é hora de fazer os deveres. Aqui, há um professor e pedagogo, Carlos Skliar, que diz que a escola prepara mestres, mestras, docentes no geral, para passar o tempo todo avaliando as crianças, quando, na verdade, o processo de aprendizagem não termina, é infinito. A gente nunca sabe quando algo que disse, que fez – um abraço, um gesto de carinho, uma palavra, algo que deu um “clic”, vai terminar fechando um processo de aprendizado em uma criança. Talvez só quando ela tiver cinquenta anos e diga: “Claro, quando eu era criança, eu desejava isso. Que merda estou fazendo presa nessa outra coisa que nunca quis ser?”. Nós falamos sobre o objeto de arte, não é? O primeiro objeto de arte a ser construído deveria ser a si mesma, constituir-se a si mesma, e a arte é desejo puro, comunicação – como quero oferecer beleza a este mundo, às outras pessoas, partindo do princípio de que eu me vejo bonita. A partir disso, consigo refletir a beleza das demais pessoas. Maravilhoso o texto, eu adorei.

CLAUDIA: Eu tentei resgatar algo que é muito comum quando estou com minhas companheiras travestis, que é falar sobre coisas que, na sociedade, são mal vistas, nos meios de comunicação são mal vistas, mas que, nas nossas conversas íntimas, estão sempre presentes. Então, me interessa, por exemplo, apesar de todo o pudor e da vergonha, resgatar o tema do nosso edi, sabe? Porque, nas mesmas conversas com as companheiras, surge que o edi nos deu a possibilidade de manejar certos recursos. Mas isso é tão indizível, tão pouco elegante, tão pouco moral falar dessas intimidades… Quer dizer, na comunidade travesti há espaço de profundas verdades, em termos de dizer coisas dolorosas de uma maneira que, apesar da dor, conseguimos falar entre nós, protegidas pela nossa intimidade. E eu sinto que isso precisa ser mais explorado, porque, na minha perspectiva, abre a possibilidade para que outras pessoas possam falar de outras coisas. Certamente, pode haver pessoas que sofreram violências, talvez não da mesma forma que nós, mas que encontram ali um caminho para falar sobre Aids, sobre câncer, sobre câncer de mama, sobre abortos, sobre diabetes, sobre um bocado de coisas que estão presentes, mas que foram tratadas apenas como campos da ciência e não como algo da nossa pele, da nossa carne, do nosso cotidiano. Muitas vezes, temos que sobreviver a tudo isso, a toda essa coisa horrível, sabe? O sistema me impôs tanto essa necessidade de falar sobre uma certa beleza, sobre certos textos… Mas não me basta. Não me basta falar apenas disso. Eu quero falar sobre muitas outras coisas, mesmo que sejam dolorosas. Quero dizer, por exemplo, que me dei conta que, sim, estou rodeada de homens que odeiam as mulheres. Esse é um tema que não se fala, mas muitos dos que tomam decisões no meu país, e que estão trabalhando no governo, no Estado, os que têm a capacidade de tomar decisões por seus iguais, estão honrando esse ódio. Estão dizendo “não” a esses projetos, “não” a essas formas de ver o mundo, “não” a palavras que não deveriam ser ditas e que, para mim, é importante dizê-las para ampliar a visão do mundo. O mundo não é tão bonito assim, não é Hollywood. Não estamos em Hollywood. Não temos mais que seguir Hollywood!

MARLENE: E além disso, não nos convencermos, né? Porque, quando você falava antes sobre a raiva… Eu vou mudando o alvo da minha raiva, né? Antes, era claramente o milico que vinha me prender ou o homofóbico. Agora, o que me dá raiva é esse contexto morno que fica calado, sabe? Diante de dois ou três violentos, as pessoas simplesmente assentem, ficam caladas e não dizem nada. Porque essa é a forma que encontraram de não exercer poder, de delegar o poder a outros e outras, de lavar as mãos e, assim, continuo tendo meu trabalhinho, e assim vou seguir tendo meu cubículo dentro desse sistema de merda, mas que posso suportar. Isso me enche de raiva. Eu digo: ninguém é obrigado a voar, mas também – e isso sim está proibido – ninguém deveria cortar as asas daqueles de nós que queremos voar. E o que acontece com a infância? Essa coisa de ir cortando asas de maneira cruel, criminosa… e “que se calem”, né? De nos violentar e “que se calem”, de encobrir a Igreja, de encobrir todas as instituições, da professora, da mestra que te puxa as orelhas ou que te mantém em silêncio com escárnio, falando, zombando de você. Esses dias, eu lembrava de uma professora de física-química, “la Canestrari”, em Córdoba, na Escola Normal Garzón Agulla, que me dizia: “Wayar, vou cortar esse cacho de uvas que você tem na cabeça” ou então “Vou te colocar presilhinhas, como uma menina”. E eu queria dizer: “O que há de errado em usar presilhinhas como uma menina?”. Mas eu tinha que ficar calada, Claudia.

CLAUDIA:

“Do mais profundo do meu coração, minha esperança sempre foi parecer uma espécie de anjo ou fada, com asas transparentes e frágeis como as figuras animadas da tevê, fazer com que os homens tenham a impressão de que é uma aparição da noite, de segundos, que somos um acidente diante deles, que sintam que estamos prestes a desaparecer e que nunca mais nos verão de novo, porque somos uma aparição sobrenatural, melhor que o cinema, melhor que a tevê.”

MARLENE: Haha que só servimos para cinco minutos de progressismo, e depois é melhor que desapareçamos. Antes que tentemos o marido, que o filhinho olhe para a nossa neca… Neca e edi.

CLAUDIA: Nossa construção foi Holywood, as artistas da tevê. Para mim, por exemplo, foram as novelas venezuelanas com Lupita Ferrer. A Lupita Ferrer sempre era um personagem das novelas que era, por exemplo, salva por um homem endinheirado. Então, ela vinha do campo para a cidade, para uma casa onde havia um jovem que era filho de uma família endinheirada, e ele se apaixonava por ela e a levava ao desejo e ao prazer. E os textos dela eram o tempo todo: “Sim, sim, sim, sim. Não, não, não, não”, mas ela era muito bonita. Então, claro, te instalam um modelo de mulher e a gente quer ser esse modelo de mulher.

MARLENE: Acho que é aí que começa nossa terrível pobreza, porque não temos modelos aos quais aspirar. Expulsas da educação, com mães que, em geral, estão sistematizadas: estão casadas, presas na monogamia, reprimindo seus desejos, suportando tudo.

CLAUDIA: Suportando tudo: os homens violentos, o homem que sai para beber e não traz dinheiro para casa, comendo pão duro…

MARLENE: Eu, ao me revisar, vi a necessidade de me esclarecer, de ser sincera sobre meus privilégios, e o maior privilégio foi ter estado em um lar amoroso que me abraçou com carinho, e com toda a crise que minha travestilidade adolescente provocava, eu enfrentava o mundo de cabeça erguida, tinha um amor-próprio construído à força de abraços que nem mesmo tantos anos de violência policial conseguiram apagar. Mesmo reconhecendo isso, por exemplo, vejo situações como a da minha mãe quando íamos ao mercado comprar frutas e então as primeiras maçãs amassadas, as picadas, tínhamos que comer nós, porque na mesa onde os homens são servidos, chegam as frutas em excelente estado, lustrosas, perfeitas. Tudo que estava machucado, passado, era comido na cozinha, pelas feminilidades. Então, aquele era o estereótipo de mulher e o contrário era impensável: a Mulher Biônica ou a Mulher Maravilha que não eram reais. Eu queria ser essas! Poder dar um tapa na cara de um cara, calar sua boca.

CLAUDIA: Mas também, no meu ponto de vista, algo que eu via nesse modelo, Hollywood, as mulheres no cinema, na tevê, nas novelas, do meu ponto de vista, tudo o que não fosse a beleza da mulher e sua sempre disposição para o homem era banalizado, tudo o que problematiza isso era banal. Então, desde minha perspectiva, por muito tempo durante minha infância, eu queria ser uma dessas mulheres: salva por um homem que dissesse “Que me importa! Eu te quero igual, eu te amo igual.” Esse era meu sonho, que sinto que tinha muito a ver com essa televisão, esse cinema que vi. Pouco cinema, na verdade, porque na época em que nasci ir ao cinema era impensável. Mas o que quero dizer é que, hoje, no meu país, no Chile, todas as trans querem ser estrelas de cinema, princesas e rainhas, porque o modelo nos diz inclusive que essa é a única forma de termos direitos: direito de existir, de viver, de não ser violentadas, mas essa ideia é falsa. Vemos, por exemplo, como meninas lindíssimas são assassinadas. Então, a beleza não serve, não serve para nos proteger, e asssim precisamos ser mais críticas sobre as imagens que nos constroem. É nessa lombra que estou, por isso quero falar do meu fracasso: o fracasso do meu silicone, o fracasso da prevenção da Aids na qual trabalhei por tanto tempo, o fracasso de nossas vidas, porque não serve de nada ser bonita se não conseguimos fazer esse enlace entre o que acontece na nossa vida íntima com os problemas sociais, com os problemas do nosso país, por exemplo. É o que trato de repetir sempre. No meu país, nossos problemas, as necessidades da comunidade travesti são questões de classe: luta de classes, saúde, moradia, educação; tudo corresponde às demandas da luta de classe. Mas até mesmo os trabalhadores, os operários, aqueles que se reconhecem como classe trabalhadora, nos excluem, como se não fôssemos força de trabalho. Não sei se me faço entender.

MARLENE: Sobretudo não vemos produção de conhecimento.

CLAUDIA: Muito menos.

MARLENE: Nós, é claro, diante de tanta pobreza estrutural, o que mais temos para ensinar é a construção da própria identidade, como priorizamos o ser antes de qualquer profissão, ofício ou qualquer outra besteira que esta sociedade nos imponha. Primeiro sou (o resultado nos pertence). Eu estava estudando, junto com o ensino médio, o curso de formação de professora de cerâmica, e me dei conta, ao terminar os estudos, que não seria outra coisa além de travesti. Quem me traria crianças para que eu fosse sua professora de cerâmica? Nesse momento, decidi concluir o curso, porque no fim das contas tudo o que a gente aprende é para nós mesmas e não desejava fechar as portas para a esperança de, em algum momento, voltar à docência, mas decidi e disse: “Bom, é preciso se prostituir neste país?”. Todas as minhas amigas se prostituíam. Todas as que eu ia conhecendo se prostituíam. Se eu quisesse encontrar uma delas, precisava ir até a zona de prostituição. Não havia outra alternativa. Foi quando eu disse: “Ou fico em casa como um fungo, um parasita de mamãe e papai, como minha tia Edith, que tinha uma imaturidade mental que a mantinha eternamente nos 15 anos, mais ou menos… Sou esse parasita vivendo às escuras, como um fungo dentro de casa. Ou arregaço as mangas e vou putear”. E tive que aprender a me prostituir, aprendi com as minhas amigas. Assim, dei um giro nisso, que primeiro me deu amor em casa e que depois fez consolidar definitivamente minha identidade: quando entrei em uma delegacia e escutei que batiam em alguém que gritava desesperadamente, e quando me jogaram no calabouço, .

A Sandra Sarabia que comecei a ouvir, e ouviam-se os baques de um corpo no chão, e Sandra Sarabia gritava: “Sou Sandra Sarabia.”

E os alibãs – os policiais – diziam: “Vamos, puto. Diz o teu nome!” E ela respondia: “Sou Sandra Sarabia.”

“Diz o teu nome!” “Sou Sandra Sarabia.”

Digo, a identidade não se negocia. Absolutamente com nada, né?

CLAUDIA: Sobre o que estavas contando, quero ler esse texto curtinho:

“Travesti e se prostituindo nos fundos de um supermercado de madrugada, na penumbra, por volta de 1984, foi quando conheci Franchesca, quando ela pediu algo para comer aos seguranças. “A louca tá se humilhando”, pensei, até que um deles sacou uma arma e ameaçou matá-la. Não a deixaram passar do portão e zombaram: “O que você quer, viado feio?” No meio da confusão, a travesti gritou: “Me mata, então! Acha que tenho medo? Atira, vai!” E os seguranças, defensores da propriedade privada do empresário, ficaram mudos. A Franchesca, fracassada, faminta e sem nenhum glamour, assim como Sylvia Rivera, aquela travesti de Stonewall, enfrentou a possibilidade de morrer e me deixou boquiaberta. Foi Franchesca quem me mostrou, sem que eu pudesse entender naquele momento, que as travestis, assim como os piores indigentes, teríamos que desenvolver armas despóticas e horríveis para gritar em último caso, para sobreviver.”

MARLENE: Sim, é El Teje. Quando, em El Teje, me coube escrever o primeiro editorial, eu sabia que precisava ser absolutamente honesta, porque era uma produção que sairia à luz para todas as pessoas. Mas, basicamente, a ideia era que fosse um veículo de comunicação entre nós, dentro da nossa própria comunidade, para as travas. Então, tinha que ser profundamente honesta. Pensei: “Vão me ler, e isso tem que ser real.” O primeiro era um conto sobre uma trava que andava procurando uma célula terrorista porque queria matar heterossexuais com ódio. El Teje sublima esse desejo, transforma-se num projeto de jornalismo, mas, na verdade, o que eu queria era sair matando. Quantas vezes imaginei: de onde posso tirar combustível para jogar como se fosse água corrente desde a esquina? Que inundasse a delegacia, que todos os carros começassem a bater uns nos outros… E, da esquina, eu acendia um fósforo e explodia a quadra inteira. Não me importa! As vezes que fantasiei com isso, acabamos sublimando essa raiva com a verdade. Porque não sei como você está, mas eu sou da classe de ’68, nasci em 1968.

CLAUDIA: Eu também.

MARLENE: Quantos anos temos?

CLAUDIA: Eu tenho 48.

MARLENE: Ah, eu estou para fazer aniversário no dia 14 de outubro, então estamos aí, para que a gente se situe. Porque, além disso, pensam, sobretudo quando se fala da Argentina, da Lei de Identidade de Gênero e toda essa história, na idealização do país como um exemplo de abertura para a diversidade… Eu diria que olhem um pouco para trás, para a história. É como pensar que, hoje, nos Estados Unidos, só porque houve um presidente negro, ser negro significa viver com liberdade e sem pobreza, e sobretudo ser uma travesti negra.

CLAUDIA: É isso que acontece, entende? Existem uns discursos que a gente acaba acreditando, que parecem legítimos. Então, eles têm tudo a seu favor: até a linguagem, os discursos, as ideias, bota fé? Isso me emputece, aí está minha raiva, porque, no fim das contas, nós somos analfabetas e estamos aprendendo, aprendendo a levantar nossas razões, nossos fundamentos, e nesse sentido, Lohana Berkins é uma grande mestra, porque ela conseguiu se conectar com as ideias e aprofundá-las, levá-las adiante e apresentá-las de um jeito inteligível. Eu tenho tanta raiva que, às vezes, só me sai palavrão. Agora estou me esforçando para ser inteligível, mas a raiva é tanta que começo a tremer, porque a precariedade, o fato de ter nascido onde nasci, ainda me supera, ainda me supera.

MARLENE: É que o resto do mundo fala tanto em eufemismo, e te jogam na cara o catolicismo ou o judaico-cristianismo… Pergunta para eles qual é a sua primeira lei: “Não matarás”. E, desde esse momento, se segue matando e hoje, matar é o negócio mais usual do mundo… Matar, matar, gerar guerra.

CLAUDIA: Então, eles gostam tanto da mentira, gostam tanto da mentira, se afundam na mentira… E o que eu quero dizer para eles, bem na cara, é:

“Mente que eu gosto. Vai, mente, que eu gosto”, porém já não acredito em nada. Então, eu quero fazer da vingança algo possível, como você vinha dizendo, que seja uma sublimação. Quero fazer da vingança uma sublimação, porque, certamente, não posso me tornar os assassinos que critico. Mas a palavra… que a palavra seja minha vingança, que revelar onde está a mentira… E acho que essa poderia ser nossa possibilidade como travestis. Agora, a contribuição travesti poderia ser: “Isso é pela verdade.”

MARLENE: Que acordem e digam quanta violência sofreram, todo o gênero que custa a um rapazinho, um rapazinho loiro, aqui no bairro chamam-lhe “menininha”, bonito, 12 anos, caminhando loirinho no meio das morenos, para ver se elas não o fodem? Também lhe batem só para impor o machismo e isso é silenciado. E, claro, as meninas, como têm de negociar o seu corpo para andar nestes bairros, engravidam para que fique claro que pertencem a alguém, para que nenhum outro possa lhes tocar. Por serem mães, são santas; então, se andam com um bebê debaixo do braço, têm uma salvaguarda.

CLAUDIA: Eu percebo que nunca tive problemas com os ricos porque nunca tive contato com nenhum rico. Meu problema são os pobres. Os pobres que sempre me rodearam, inclusive minha família. Eles me amam muito, e eu sou a travesti dessa família, mas outras travestis não são vistas da mesma forma. Eu sou a filha deles, entende? Não sei se me faço entender. São os pobres em quem eu preciso intervir… “Você é pobre e está defendendo os ricos sem sequer perceber, sem perceber que estamos no mesmo lugar de exploração e perseguição. Se acham superiores a mim só porque sou travesti, mas também sou pobre.”

MARLENE: É um mecanismo muito eficaz.

CLAUDIA: E claro. Para o sistema é tão oportuno que os pobres se matem entre os pobres, que o pobre mate uma travesti… É tão útil para o modelo econômico, para que os poderosos digam em segredo “tudo bem que se matem os pobres, sigam matando-se os pobres”.

MARLENE: Ontem à noite, no instituto de reabilitação para dependência química onde estou – sou a única travesti e a única pessoa do coletivo LGTTTIB –, assistimos ao filme Uma Noite de Crime, em que o Estado permite um dia inteiro para matar ou cometer qualquer crime. Sabem que quem sai para matar, para extravasar seu ódio, são os pobres matando outros pobres. O debate posterior na mesa foi que “no fim, os pobres se matam entre si, reduzindo gastos econômicos, sociais e hospitalares”. E eu disse: “Gente, isso é ainda mais deprimente… Não querem que os pobres se matem; eles precisam dos pobres. Porque somos a força de trabalho deles. Alguns de nós têm que morrer para que os outros pobres aceitem sua miséria sem reclamar, porque pelo menos estão vivos. E para que a classe média diga ‘estamos acima dos pobres’ e, assim, também não lute por mais, mantendo esse sistema de castas sociais, porque rico não quer lavar a cozinha, ele precisa da pobreza para pilotar seu iate e seu avião.”

Em alguma medida, precisamos romper esses estereótipos de ódio, discriminação e morte, como propõe o paradigma dos direitos humanos, e eu acredito que as travas podem ser decisivas, é para isso que nos encontramos.

CLAUDIA: Eu acredito na nossa possibilidade. Eu penso: “Qual é o aporte que as travestis podemos dar?”. Acho que é trazer novas cartas para a mesa. Ser trans é não se conformar, é estar disposta a perder privilégios para estar nesse outro lugar.

MARLENE: Diferente de outras comunidades, a nossa pratica uma ética da diferença, não é? Uma ética de quem já esteve em situações em que as portas se fecham, te deixam do lado de fora, na tempestade, te deixam do outro lado. Eu acredito que nossa ética deve ser sempre: “Não vou fechar as portas”, a menos que você seja um Pinochet ou um Videla, mas, no mais, a trava é a possibilidade do encontro, da reparação, de recriar os vínculos permanentemente e nos fortalecer de forma infinita.

*Caia Maria é cineasta e pesquisadora travesti e intersexo.